Dienstag, 22.12.2015, La Palma

Kurz vor Sonnenuntergang verabschieden wir uns von der brasilianischen Insel Fernando de Noronha und laufen mit frischem achterlichen Wind aus der malerischen Bucht St. Antonio, unserem geruhsamen Liegeplatz der vergangenen 14 Tage. Aber nun lockt uns ein neues Ziel. Achtzig Seemeilen westlich liegt das Atoll Das Rocas, ein kreisförmiges Korallenriff von 1,8 Seemeilen Durchmesser mit zwei kleinen Sandinseln mittendrin. Das unbewohnte Atoll steht unter Naturschutz. Mit einer Sondergenehmigung dürfen wir dieses einsame Fleckchen Land im Atlantik anlaufen und sind nun natürlich gespannt, was uns dort erwartet.

Absichtlich sind wir abends losgesegelt, weil wir uns dem flachen, erst auf wenige Seemeilen hin sichtbar werdenden Riff bei Helligkeit nähern wollen. Zwar steht auf einer der Inseln ein Leuchtfeuer, aber die Frage ist halt, ob es auch brennt.

Draußen auf See beutelt uns eine hohe Dünung, der Wind flaut ab. Die Freydis torkelt wie betrunken durch die helle Vollmondnacht. Nur ab und zu verdunkeln Wolkenungetüme den gelben Lampion am Himmel und erschrecken uns mit Starkwindböen und kühlen Regengüssen. An Schlaf ist nicht zu denken, in der Koje wird man hin und her gerollt, selbst im Liegen läßt mich die Seekrankheit nicht los. Die Mallungen haben uns offensichtlich wieder am Wickel. Der Sonnenaufgang erscheint mir wie eine Erlösung und ich begrüße ihn in freudiger Erwartung auf kommende Abenteuer.

Etwas später höre ich vereinzelt Vogelschreie, Tölpel kreisen über der Freydis wie Späher, ausgesandt von einem nicht mehr weit entfernten Land.

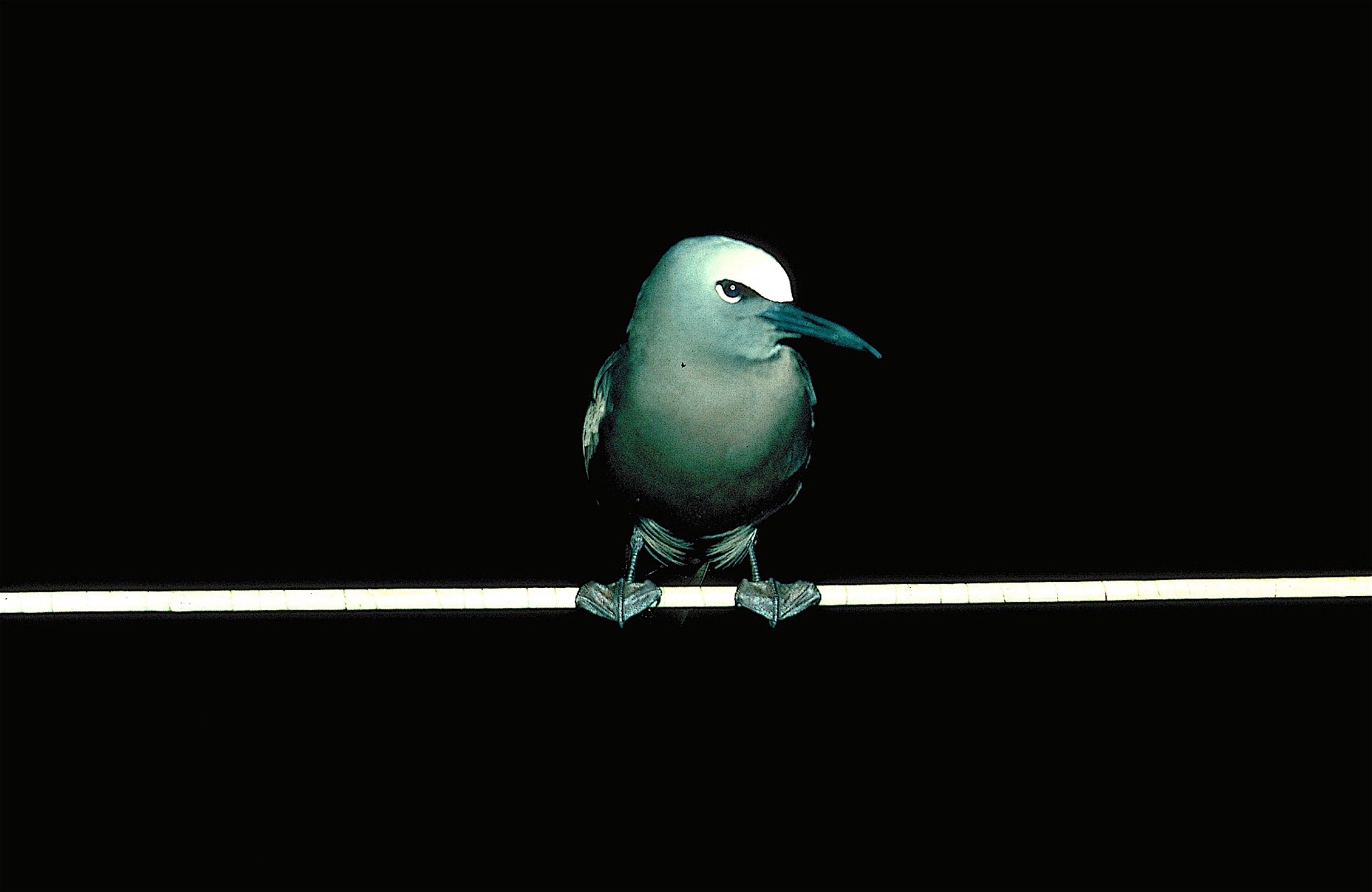

Langsam müsste das Atoll in Sicht kommen, falls wir uns nicht vernavigiert haben. Seit gestern abend weigert sich nämlich unser GPS, einen Standort anzuzeigen. Wahrscheinlich hat er wieder mal nicht genug Satelliten für seine Berechnungen. Immer mehr Tölpel und jetzt auch Seeschwalben und Paradiesvögel fliegen über uns hinweg oder versuchen irgendwie auf der Freydis zu landen.

Angestrengt halten wir Ausschau nach Land. Laut Seehandbuch sind bei Hochwasser nur ein Teil der Klippen und die beiden niedrigen Sandinseln im Westteil des Atolls zu sehen.

Endlich, gegen neun Uhr, kommen etwa fünf Seemeilen voraus einige turmähnliche Gebilde in Sicht. Das Geschrei, Gezeter und Gezwitscher der zahllosen, wirr durcheinander fliegenden Inselbewohner wird geradezu ohrenbetäubend, als wir uns dem Riffkranz nähern, der die leuchtend weißen Eilande umgibt wie eine Dornenhecke, die vor ungebetenen Gästen schützen soll – vor uns? Nachdem wir rundum vergeblich nach einer Durchfahrt für die Freydis gesucht haben, entschließen wir uns, vor der Riffkante, an der Nordwest-Seite des Atolls, zu ankern.

Trotz des Landschutzes ist das ein unruhiger Liegeplatz bei hohem Schwell, weil die Passatdünung um das Riff herumläuft. Von der Seekrankheit kann ich mich hier gewiß nicht erholen. Sobald wir uns vergewissert haben, daß der Anker hält, fliehen wir mit dem Dingi von Bord. Aber wie sollen

wir nur über das Riff kommen? Wir fahren daran entlang, immer auf der Hut, nicht mit einer Welle auf die scharfen, spitzen Kanten gestoßen zu werden. Schließlich finden wir eine schmale Öffnung und hangeln uns über einen verworrenen Wasserpfad durchs Korallenlabyrinth ans Ziel unserer Wünsche.

Vor uns eine Lagune mit spiegelglattem, türkisfarbenem Wasser und einem unbeschreiblichen Strand. Noch nie haben wir einen funkelnderen, weißeren Sand gesehen. Kein Wunder, weil es auch gar kein richtiger Sand ist – der Strand besteht allein aus zerriebenen Korallen und Muscheln.

Staunend und fast geblendet stehen wir auf unserem neu entdeckten Land und schauen uns um.

Der Himmel über den beiden Inseln ist fast schwarz vor Vögel. Abertausende Seevögel – Seeschwalben, Tölpel und Fregatten – sind hier beheimatet. Unentwegt landen und starten sie auf saftig-grünen Grasteppichen, die mich mit all den Vogelfamilien an überfüllte Picknickwiesen an einem Sommersonntag zuhause erinnern. Der Luftraum scheint völlig überlastet, Zusammenstöße sind trotzdem selten, und wenn, dann verlaufen sie harmlos. Nur wenige armselige Bäumchen säumen den Strand – ihre mageren Äste tief gebeugt von der schweren Last der Vögel, die sich auf ihnen drängeln. Auch eine Handvoll Kokospalmen wächst auf der bananenförmigen Miniinsel. Mit all dem Federvieh in ihren Kronen sehen sie aus wie riesige Staubwedel.

Wir schlendern am Strand entlang zu den Ruinen, die wir als erste Landmarken von See aus hatten ausmachen können. Im Sand finde ich viele leere kleine Panzer gerade geschlüpfter Seeschildkröten. Bevor sie das rettende Wasser erreichten sind sie schon hungrigen Vögeln und Krebsen zum Opfer gefallen. Wir kommen zu einem windschiefen, verrosteten Stahlbetongerüst eines ehemaligen Leuchtturmes. Es steht dicht am Ufer und wird von Hunderten faustgroßer roter Krebse belagert, die alle an seinen feuchten Wänden Schutz vor der heißen Mittagssonne suchen. Auf den Mauerresten des eingestürzten Leuchtturmwärterhauses reihen sich schwarzweiße Vogelleiber dicht an dicht wie Wehrsoldaten auf den Zinnen einer Burg. Daneben eine zementierte Wanne, so groß wie ein kleiner Swimmingpool, in der auf der süßwasserlosen Insel einst das Regenwasser gesammelt wurde. Jetzt ist die Zisterne geborsten und zum Strand hin abgerutscht.

In Brasilien erzählt man uns später die traurige Geschichte der letzten in den Vierziger Jahren hier lebenden Leuchtturmwärterfamilie. Zu dieser Zeit wurde das Atoll zweimal jährlich von einem Versorgungschiff angelaufen, das u.a. einen großen Tank mit Süßwasser füllte. Als der Versorger aber eines Tages (nach der üblichen Zeit) wieder anlandete, fand er die kleine Familie verdurstet vor. Die Tragödie konnte man sich nur so erklären; das Kind des Leuchtturm-wärterpaares hatte wohl den Hahn des Tanks geöffnet und das kostbare Naß floss ins Meer, ehe die Eltern es bemerkten.

Landeinwärts reckt sich ein schlankes Stahlgerüst neueren Datums gen Himmel, an dessen Spitze eine solarzellengespeiste, computergesteuerte Lampe pünktlich um 18 Uhr – wie wir später feststellen – ihr Licht in die Ferne sendet. Sicher wird sie vielen Schiffen ein Schicksal wie das der zahllosen, vorher schon auf dem Riff gestrandeten, ersparen helfen.

Bei Niedrigwasser untersuchen wir die Reste einer Ferrozementyacht, deren Rumpfboden samt Kiel und Ruder noch leidlich erhalten ist. Unweit davon einen rostigen muschelverkrusteten Yachtmotor. Zerstörung durch Naturgewalten inmitten eines Naturidylls. Ein paar Seeschwalben hocken auf den Trümmern eines Seglertraums.

Auch wir picknicken am Nachmittag auf den „Vogel-Picknickwiesen“. Im spärlichen Schatten der Palmen am Strand genießen wir statt Kaffee und Kuchen die fast noch klare Flüssigkeit grüner Kokosnüsse, schauen den Vögeln beim Fischen zu und dem blaugrünen Meer, wie es langsam über das Riff klettert und es mit tosender Brandung in Besitz nimmt. Noch immer flimmert die Luft vor Hitze und die untergehende Sonne brät am Himmel wie ein riesiges Spiegelei. Erst als das Meer die Sonne endgültig verschluckt hat, reissen auch wir uns los von diesen verwunschenen Inseln, auf denen außer dem Leuchtfeuer, dessen rhythmischer Strahl unsere Freydis jetzt jeweils für kurze Augenblicke der Dämmerung entreißt, nichts an die hektische, übervölkerte und übertechnisierte Welt um sie herum erinnert. Der helle sandige Grund weist uns wie ein Leuchtstreifen gespenstisch den Weg durchs Riff zurück zu unserem Schiff.

Die ganze Nacht fliegen die Vögel zwischen See und Inseln geschäftig hin und her. Ab und zu wache ich auf und höre die hohen Fistelstimmen der Seeschwalben: Frederick, Frederick rufen.

Am morgen läßt sich wieder der vorwitzige Tölpel mit einem hellen und einem dunklen Auge, der uns schon am Vortage besuchte, auf unserem schaukelnden Bugkorb nieder. Stundenlang klammert er sich dort mit seinen Schwimmfüßen fest. Mit seinem langen spitzen Schnabel wehrt er nicht nur die Konkurrenz ab, sondern er untersucht damit auch unsere Buglampe samt den Kabeln. Erich sieht’s mit gemischten Gefühlen. „Muß ausgerechnet so ein Tölpel Galionsfigur auf der Freydis spielen, warum nicht ein edler Paradiesvogel?“

Nach einem weiteren geruhsamen Vogelinseltag ist am dritten Morgen Schnorcheln angesagt. Erich will sich vergewissern, daß Anker und Kette nicht in Korallen haken, mich treibt die Neugier auf die Unterwasserwelt zur Aussenkante des Riffs. Kaum am Heck mit dem Kopf untergetaucht, huschen schon Schwärme fingerlanger, buntschillernder Fischchen wie kleine Kolibris vor meiner Brille hin und her, manche bleiben auch Auge in Auge mit mir richtig davor stehen. Ein Stockwerk tiefer ziehen Schulen armlanger, blaugrauer Fische wohlformiert ihres Weges. Vor mir, langsam ansteigend, das Korallenriff. Plötzlich taucht ein grosser dunkler Schatten am Grund auf. Etwa zwei Meter lang mit typischer Silhouette und starren grauen Augen. Unverkennbar, ein Hai! Wie ein Blitz durchzuckt es mich. Er schwimmt jetzt geradewegs auf Erich zu, der vorn am Bug den Unterwasserbewuchs kontrolliert und ihn offenbar nicht bemerkt. In wilder Panik klettere ich an Bord und haste nach vorn. „Ein Hai, Erich, ein Hai unter Dir!“ schreie ich. Erich, gerade aufgetaucht, hört mich. Ein kurzer Blick ins Wasser, dann ein Kraulsprint zur Badeleiter und ein Hechtsprung über die Reling. Wasserspuckend und außer Atem sitzt er an Deck als die sichelförmige Rückenflosse wie ein Messer an der Badeleiter vorbei durchs Wasser schneidet.

Am Abend nehmen wir Abschied von diesen korallenbewehrten, haifischbewachten „Dornröschen-Inseln“, die uns einen jener Naturerlebnisse schenkten, wie sie, außer in wenigen Reservaten, dem Menschen schon fast überall längst verloren gegangen sind. Wie kleine Nachtgespenster begleiten uns die Seevögel von Das Rocas noch lange auf unserem Weg nach Westen in Richtung brasilianische Küste.

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens

Literaturboot.de – Detlef Jens