Zur Buchvorstellung // Zur Buchserie

Leseprobe aus Kapitel 5 „Katzensprünge“:

Kaum stecken wir die Nase nach draußen, frischt es auch schon wieder auf. Wind aus Ost genau von vorn, aber es ist ja nur ein Katzensprung. Allerdings ein recht langer, wie sich bald herausstellt, denn der Wind bläst immer kräftiger. Unser Motor schafft es nur mühsam gegenan. Etwa auf halber Strecke verselbständigt sich dann auch noch unser geschlepptes Dingi. Eine Viertelmeile entfernt sehe ich es plötzlich auf dem Wasser Purzelbäume schlagen. Kein Wunder, heute ist der Dreizehnte und noch dazu April. Wir wenden sofort und können das Beiboot zum Glück wieder einfangen. Fluchtsicher wird es an Deck festgezurrt.Gegen Sonnenuntergang (etwa um siebzehn Uhr) ankern wir in der Potter Cove, einer von hohen Gletscherabbrüchen umgebenen Bucht. Am einzig unvergletscherten Uferabschnitt liegt die argentinische Station Jubany, die auch im Winter bewohnt wird. Der Ostwind hat so stark zugelegt, daß an ein Anlanden im Dingi nicht zu denken ist. Die ganze Nacht werden wir vom Sturm gebeutelt, der uns auch noch den nächsten Tag an Bord gefangenhält. Erst in der zweiten Nacht wird es ruhiger, so daß wir am Morgen zur Station übersetzen können, um endlich der über UKW ergangenen Einladung zum argentinischen Fleischasado nachzukommen.

Adélie, unsere Argentinierin, sollen wir unbedingt mitbringen, aber das ist gar nicht so einfach. Sie stellt sich furchtbar an. Ihre Kräfte wachsen, bis sie denen eines kleinen Puma gleichen, ihre Krallen leider auch. Adélie liebt zwar das Land und die Stationen, aber nicht den Weg dorthin. Sie mag auch Fische, aber nicht das Element, in dem sie schwimmen. Sie ist keine „Meer“-Katze. Ich wickle sie trotzdem in meinen besten Faserpelzanzug, damit sie bei der Überfahrt nicht auskühlt. Aber darin sieht sie nur eine Art Zwangsjacke, von der sie sich unbedingt befreien muß. Als ich sie von Bord zu Erich hinunterreiche, der schon startklar im Dingi sitzt, sträubt sie sich so rabiat, daß der Faserpelz ins Wasser fällt und Erich bei dem Versuch, ihn herauszufischen, beinahe hinterher. Damit ist Erichs Geduld zu Ende, doch Adélies Widerstand noch lange nicht. Tagelang läuft Erich mit Kratzspuren auf der Wange herum, während Adélie auf der Station die sanfte Heilige spielt. Aus der diskreten Art, wie manche Leute über Erichs zerkratztes Gesicht hinwegsehen, läßt sich sogar vermuten, daß sie mich für die Übeltäterin halten.

Mit argentinischer Selbstverständlichkeit werden wir von den fünfzehn Überwinterern in ihre rein männliche Stationsfamilie aufgenommen. Zwei Tage und zwei Nächte überlassen wir die Freydis allein dem Anker, dem Wind und den Wellen und fühlen uns bei ihnen so behaglich wie zu Hause. Stationsluxus, das heißt: Dusche, ein warmes Bett, eine Waschmaschine. Adélie genießt ihre Rolle als Stationsmaskottchen und wird von allen verhätschelt.

Als der Wind aber wieder zulegt, ziehen wir uns aus Sicherheitsgründen an Bord zurück. Zum Glück, denn in der Nacht kommt erneut Sturm aus Ost auf, diesmal mit Schneetreiben. Ich liege stundenlang wach in der Koje. Der Wind heult, Eis schlägt gegen die Bordwand, die Freydis zerrt an der Kette. Auch Erich findet keine Ruhe. Jeder neue Sturm ist brutaler als der vorangegangene, bringt neue Gefahren und mehr Kälte. Haben wir uns übernommen? Meine Befürchtung ist, daß wir Deception vielleicht gar nicht mehr erreichen werden, daß es bereits zu spät im Jahr ist.

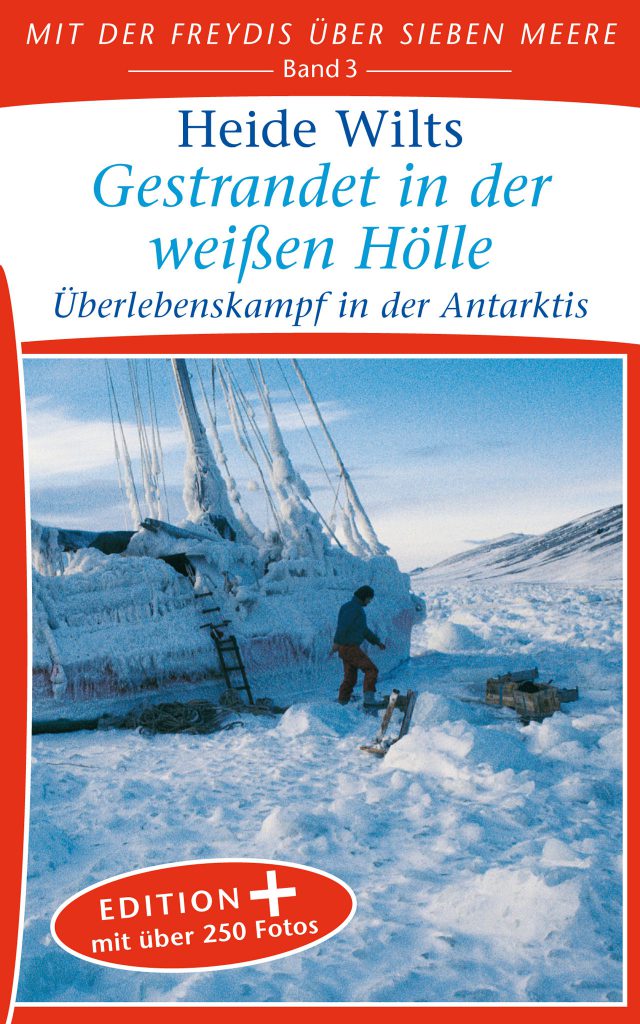

Uns scheint es, als ob die Freydis sich ungewöhnlich stark und abrupt nach beiden Seiten überlege. Das vermittelt ein Gefühl, als würde man seiltanzen. Werden wir topplastig? Sind wir drauf und dran zu kentern, oder spielen uns nur die schon etwas angekratzten Nerven einen Streich? Wir stehen auf, schauen nach. Durch den dichten Graupelschleier sind nicht einmal die hellen Nachtlichter von Jubany zu sehen. Im Cockpit liegt der Schnee einen halben Meter hoch. Ringsum ist die Freydis mit einem dicken Eispanzer besetzt, das Deck ist vereist, auch der untere Teil des Mastes mit den Winschen. In der kalten Luft erstarrt der Gischt sofort zu Eis. Das Thermometer im Cockpit zeigt minus zehn Grad Celsius. Drinnen im Schiff sind es immerhin plus zehn Grad, denn der Dieselofen brennt rund um die Uhr, aber richtig warm werde ich nur noch in meinem Daunenschlafsack. Wir warten auf die Helligkeit, als könnte sie die Erlösung bringen. Und tatsächlich, gegen Morgen beruhigt sich der Wind, das wütende Heulen wird zum Jaulen, zum Wimmern und verzieht sich dann lautlos hinter den Gletscher. Übernächtigt und ausgekühlt, klopfen wir das Eis, so gut es geht, vom Schiff ab und schaufeln den Schnee aus dem Cockpit. Zuletzt sieht alles wieder recht manierlich aus, das Gefühl tiefen Unbehagens werde ich aber nicht so schnell los. Die Bucht ist fast ganz mit Eis bedeckt, das Land tief verschneit. Und dabei haben wir erst Winteranfang.

Erich steigt mit unseren argentinischen Freunden auf den Gletscher hinter der Station, wo die Twinotter, deren Flug wegen des schlechten Wetters schon mehrmals verschoben wurde, endlich landen kann. Jetzt bringt sie Ersatzteile, Frischobst, Gemüse und die heißersehnte Post für die Station. Sie setzt nur ganz kurz auf, da es bei längeren Aufenthalten schon vorgekommen ist, daß die Kufen auf dem Gletschereis festfroren. Ich bleibe auf der Freydis, um meinen „Tennis-Ellenbogen“ zu schonen. Diese schmerzhafte Sehnenentzündung habe ich mir beim Schleppen schwerer Wasserkanister zugezogen. Wir müssen sie immer wieder auf den Stationen füllen, weil die Tankzuleitungen unglücklicherweise eingefroren sind, obwohl wir ständig heizen.

Herrlicher Sonnenschein am nächsten Morgen! Während der letzten vier Wochen war er wahrlich selten. Wir nutzen das Wetter zu ausgiebiger Geländeerkundung. Obwohl hier schon fast Winter herrscht, gibt es noch immer eine ganze Menge Tiere zu beobachten: die Eselspinguine, die geschäftig durchs Stationsgelände marschieren, als gehörten sie zum wissenschaftlichen Team, oder die Elefantenrobben, deren massige Leiber vereinzelt zwischen den Eisbrocken am Ufer liegen. Diese Kolosse kümmert es wenig, wenn wir sie fotografieren, sie schlafen einfach weiter oder öffnen allenfalls ein Auge, das sie aber nach einem kurzen taxierenden Blick sofort wieder schließen. Selbst wenn dreiste Pinguine auf ihrem Bauch oder Rücken landen, läßt sie das kalt. Die Pelzrobben sind da schon etwas heißblütiger. Wenn wir ihnen aus Versehen zu nahe kommen, schimpfen sie empört und laufen uns drohend entgegen. Mariano zeigt uns in der Station ein Video, das er im Oktober hier gedreht hat. Damals lagen überall die fast schwarzen Elefantenrobbenbabys am Strand herum. Erbarmungswürdig mager sind sie, wenn sie zur Welt kommen. Aber die Robbenmilch ist so nahrhaft, daß es nicht lange dauert, bis sie fast unbewegliche kleine Fettsäcke geworden sind.

Hoch oben auf einem Felssims liegt der Nistplatz einiger Dutzend Riesensturmvögel. Wahrhaftige Riesenvögel sind das, mit Fußabdrücken fast so groß wie meine eigenen. Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit sind viele der Jungen noch nicht flügge und sitzen in den kleinen Stein- und Schneenestern. Eisiger Wind fegt durch ihr Mauserkleid aus Daunen und Federn und bringt sie immer wieder aus dem Gleichgewicht, wenn sie ihre Riesenschwingen zur Übung ausbreiten.

Es ist der 20. April, Erichs Geburtstag. Mit den argentinischen Freunden und den zufällig anwesenden Gästen aus Bellingshausen, Vladimir und Alexander, wird der Tag mit Wodka und argentinischem Wein ausgelassen gefeiert. Das Geburtstagskind wird schließlich unter lautem Gejohle hinausgezerrt und im antarktischen Schnee herumgerollt: eine Art Antarktistaufe.

Mit Mariano und zwei weiteren Argentiniern segeln wir am Tag darauf zur fünfundzwanzig Meilen entfernten Admiralitybucht. Wir wollen gemeinsam die polnische Station Arctowsky besuchen und, wenn möglich, auch die brasilianische Station Comandante Ferraz, die auf der anderen Seite dieser Bucht liegt. Beide Stationen sind auch im Winter besetzt. Das Wetter spielt mit. Bei hervorragender Sicht eröffnen sich uns während der Fahrt immer wieder neue phantastische Ausblicke auf diese wilde, landschaftlich überaus abwechslungsreiche Insel.

Vorbei geht es an unzähligen kleinen Buchten, Einschnitten, vorgelagerten Felsinselchen, aber auch an blinden Klippen, die sich nur durch schäumenden Gischt verraten. Fast die gesamte Insel ist von einem riesigen Gletscher überzogen, ähnlich einer Torte mit dickem Zuckerguß. Nur ein paar Fleckchen an den Rändern und einige Felskrümel im Wasser sind eisfrei. Im letzten Tageslicht kommt ein malerischer Felsen mit einem kleinen Leuchtturm in Sicht, dahinter einige Stationsgebäude. Auf dem größten lesen wir: Henryk Arctowski – Polish Antarctic Station.

Wir werden bereits erwartet, der Jubany-Funk hat uns angekündigt. Dr. Gonera, Leiter der Station und Geomorphologe, empfängt uns wie alte Freunde. Schulenglisch, ein paar Brocken Deutsch und Spanisch genügen, damit wir uns schon nach wenigen Minuten auch mit den übrigen Stationsbewohnern bestens verstehen. Gemütliche Hüttenatmosphäre mit polnischer Liebenswürdigkeit, Szegediner Gulasch und sogar polnischer Volksmusik, die uns der gute Geist der Station, der siebzigjährige Mechaniker Leon auf seinem Harmonium vorspielt, lassen uns fast vergessen, wo wir sind und daß draußen schon wieder der Wind heult.

Die polnische Station, für mich die anheimelndste, bietet Platz für fünfundzwanzig Mann im Sommer und fünfzehn im Winter. Die Wissenschaftler arbeiten an Forschungsprojekten der Meteorologie, Meeresbiologie, Geologie, Humanbiologie und Geophysik. Im Sommer sind häufig auch Frauen unter den Wissenschaftlern, meist Biologinnen. Im Winter gibt es hier allerdings wenig für sie zu tun, weil die Tiere in den Norden gezogen sind. „Und außerdem“, meint der Leiter, „sobald Frauen hier sind, gibt es Ärger und Eifersüchteleien unter den Männern, bis hin zu offenen Feindschaften. Im Winter könnte das gefährliche Ausmaße annehmen.“ Ich kann nicht glauben, daß dies den Tatsachen entspricht, und widerspreche ihm, wobei ich bedauernd feststelle, daß ich bisher auf keiner Station Frauen unter den überwinternden Wissenschaftlern fand. Aber mein Diskussionspartner lenkt diplomatisch von diesem Thema ab.

Zurück an Bord. Es bläst schon wieder mit sechs bis sieben Beaufort, und der Ankergrund ist schlecht. Gegen Morgen legt sich der Wind zum Glück wieder, sogar die Sonne blinzelt ab und zu durch die Wolkendecke. Also setzen wir unsere Goodwill-Segeltour in Richtung brasilianische Station fort, die keine fünf Meilen entfernt liegt. Hier leben und arbeiten im Sommer rund fünfzig Menschen, im Winter dagegen nur ein Dutzend. Gegenstand der Forschungen sind Stratosphäre, kosmische Strahlungen, Geomagnetismus und natürlich auch das Wetter, das hier auf King George wohl in jeder Bucht Neues hergibt.

Zu unserem Erstaunen laufen die wärmeverwöhnten Brasilianer alle in kurzärmeligen T-Shirts herum. Sie haben ihre Station so stark geheizt, daß wir uns eher in ein Tropeninstitut als in eine Antarktisstation versetzt glauben. Auch der Mittagstisch erinnert an Brasilien: Es gibt Palmenherzen, Guaven, Feigen, Kokosnußtorte – eine Tropeninsel im Eis! Es berührt mich ganz seltsam, daß wir hier nur ein paar Meilen zu segeln brauchen und jedesmal andere Menschen mit anderen Sitten, anderen Sprachen und anderen Kulturen finden. „In 40 Tagen um die Welt“, nenne ich deshalb insgeheim unsere Segeltour zu den Stationen, die uns von Chile über Rußland, China und Uruguay nach Argentinien, Polen und Brasilien führte. Wo sonst ist das möglich als auf Antarktika, dem einzigen Kontinent, wo man keinen Paß braucht, kein Visum, keine Schiffspapiere, keine Aus- und Einklarierung und keine Rechtfertigung? Ich fühle mich wohl und freue mich über die friedliche, freundliche Atmosphäre unter den verschiedenen Völkern dieser kleinen Insel. Das Leben der Menschen auf King George kommt mir vor wie ein Experiment im kleinen, mit dem bewiesen werden soll, daß es auch in der großen Welt möglich sein müßte, ohne Grenzen zusammenzuleben, als friedliche Nachbarn mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamer Verantwortung.

Adélie haben wir wieder mit auf die Station genommen, weil wir dicht am Ufer ankern konnten. Zuerst verschwindet sie unter einem Durcheinander streichelnder Hände und dann in den langen Gängen und Zimmerfluchten des Stationsgebäudes. Erst nach langem Suchen, an dem sich sämtliche Stationsmitglieder mit detektivischem Eifer beteiligen, wird sie in einer Ecke des Fitneßraums aufgestöbert, wo sie Katz und Maus mit den Pingpongbällen spielt.

Die Brasilianer zeigen sich unserer Freydis gegenüber besonders aufgeschlossen. Eine Yacht hier, noch dazu in dieser Jahreszeit, sagen sie, komme ihnen vor wie eine Fata Morgana. Wir bitten sie an Bord und richten eine Art Pendelverkehr ein, da sie nicht alle auf einmal Platz finden würden. Daraus entsteht ein richtiger Fährbetrieb vom Ufer zur Freydis.

Mich ziehen die verlassenen Holzbauten in der Nähe der Station an. Die älteren und halb verfallenen Baracken stammen noch aus der Walfängerzeit, ebenso die gigantischen Skeletteile, auf die wir überall am Strand stoßen. Andere Hütten sind dagegen jüngeren Datums und noch recht gut erhalten. Sie wurden erst in den fünfziger Jahren für englische Wissenschaftler erbaut und bereits Anfang der Sechziger nach mehreren Unfällen wieder verlassen. Im Badezimmer dort finde ich ein Juwel: eine große, weiß emaillierte Badewanne. Könnte ich die doch bloß mit nach Deception nehmen! Ich würde sie mitten in die Fumarolen stellen und jeden Tag nackt in heißem Wasser baden – die Robben würden ganz schön gucken!

Wieder an Bord in meiner Koje, hoffe ich, daß uns der Wind in dieser Nacht zufrieden läßt. Er tut’s. Erst am Morgen legt er wieder zu und kommt bösartigerweise auch noch aus vorlicher Richtung. Das üppige Frühstück liegt uns wie ein Stein im Magen, als wir zurück nach Jubany segeln. Unsere argentinischen Freunde hängen schon bald gemeinsam über der kleinen Katzentoilette (eigentlich wollte Adélie sie ja benutzen, aber Gäste haben schließlich Vortritt).

Der Jubany-Meteorologe gibt uns am frühen Morgen den Wetterbericht durch: nördliche Winde um fünf Knoten, langsam zunehmend, leichter Schneefall, Temperatur um minus fünf bis minus zehn Grad. Das hört sich gut an für unsere geplante Tour nach Arturo Prat, der ältesten der drei chilenischen Stationen in der Antarktis, die auf der Insel Greenwich liegt, direkt an unserem Weg nach Deception. Läppische dreißig Meilen ist sie nur von Jubany entfernt, aber in dieser Region will auch ein Katzensprung wohlüberlegt und vorbereitet sein. Noch ist es uns möglich, von Bucht zu Bucht, von Insel zu Insel zu schippern, Stationen zu besuchen und Kontakte zu Menschen zu knüpfen. Der Winter wird noch lang genug werden. Das Meer wird zufrieren und uns von der übrigen Welt abschneiden. Vielleicht spricht auch ein wenig Angst vor der selbstgewählten Einsiedelei mit, die uns den Endspurt immer wieder aufschieben läßt. Der Hauptgrund aber ist, daß uns niemand sagen kann, ob nach dem Winter, im Oktober oder November, wenn wir mit der Freydis wieder aufbrechen wollen, die Küsten frei oder noch so dichtgefroren sind, daß wir niemanden mehr besuchen können. Deshalb wollen wir uns jetzt noch so lange wie möglich in diesem einzigartigen Revier umsehen. Die Sonne läßt sich blicken und macht uns Mut. Also los, Anker auf mit der üblichen Rückenbrecherprozedur! Das große Stationsboot von Jubany fährt vollbesetzt einige Abschiedsrunden um die Freydis. Tschau, tschau und suerte, viel Glück, rufen sie immer wieder. Ja, Glück können wir brauchen. Wir verlassen King George.

Wieder werden wir belohnt durch diese dramatisch schöne, stille Welt, die uns bald umringt. Wir segeln an kilometerlangen weißen Gletscherwänden entlang, aus denen kegelförmig die Spitzen dunkler Felsen ragen, die Nunataks. Das sieht so aus, als streckten Riesen ihre Köpfe aus gigantischen weißen Höhlen. Wie Milchopale funkeln die Gletscherabbrüche, über sich Galerien von Spalten, im Wasser davor Hunderte kleiner und großer Eisberge: eine Märchenwelt aus dem Schnee von gestern. Aus der See steigen düstere Felsen auf, die an Burgen, Wehrtürme und Schlösser erinnern. Meiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, ein Zauber scheint über allem zu liegen.

Nur die Freydis ist nicht verzaubert. Mit ihren an Deck zusammengepferchten diesel- und benzingefüllten Kanistern, mit zwei großen, leeren, blauen Kunststoffässern und zwanzig schneegefüllten Sperrholzkisten sieht sie wenig romantisch aus, sondern eher wie ein überladener Frachter auf der falschen Route. Die Fässer und Kisten haben wir von den Stationen mitgenommen, um auf Deception Kohle von der Walfängerbucht zur Fumarolbucht zu transportieren. Unbeeindruckt von dem ganzen Gerümpel, landet ein Kormoran wie ein kleiner Bordhelikopter auf dem Vorschiff und schaut sich dort um. Einige Kaptauben interessieren sich mehr für den orangeroten Sack an der Saling, unseren Auftriebskörper für den Fall einer Kenterung: So etwas Komisches haben sie ihr Lebtag noch nie gesehen.

Wir biegen in die English Strait ein, die mit Eisbergen gespickte Wasserstraße zwischen der Robert- und der Greenwich-Insel. Dann folgt die große Discoverybucht, die gemeinsam mit der Bucht auf der anderen Seite der Insel Greenwich eine Wespentaille verpaßt, und schon sind wir am Ziel. Zwischen zwei Eisberg-Giganten kommen die roten Stationsgebäude von Prat in Sicht, niedlich wie Spielzeughäuschen sehen sie aus im weißen Schnee. Hectór hat uns über Funk angekündigt.

Die schmale Einfahrt zur kleinen, geschützten Lagune – einer Art Gletschersee mit Öffnung zum Meer – ist mit scharfkantigen Unterwasserklippen bewehrt. Das Echolot ist uns hier keine große Hilfe. Bevor wir abdrehen können, rumpelt es schon fürchterlich, ein Geräusch, das mir stets unter die Haut fährt und kalte Schauer über den Rücken jagt. Erich scheint ein dickeres Fell zu haben, das heißt, er verläßt sich auf das dicke Fell der Freydis aus zwanzig Millimeter Stahl. Adélie gerät eher nach mir. In heller Panik rast sie von einem Ende des Schiffes zum anderen und versteckt sich schließlich unter meinem Schlafsack. Wenn ich das bloß auch könnte! Zum Glück ist der Seegang nur schwach. Die Kollisionen bringen das Schiff nicht in ernsthafte Gefahr, beruhigt mich Erich.

Über Funk lotst man uns schließlich das letzte Stück bis in die Lagune hinein. „Leichter Schneefall, Wind langsam zunehmend“, hieß es am Morgen. Von fünfzig Knoten Wind und wüstem Schneetreiben hat keiner was gesagt. Als der Anker gerade unten ist, geht es richtig los. Nur gut, daß wir in weiser Voraussicht schon sechzig Meter Kette gesteckt haben.

An Landgang ist mal wieder nicht zu denken. Wie in Jubany bleibt unser erster Kontakt auch mit Prat auf Funk beschränkt. Wie wäre das jetzt gemütlich, warm und sicher auf der Station zu sitzen! Irgendwie bin ich es leid, ständig auf der Lauer zu liegen, ob der Wind zunimmt, ob er dreht, ob der Anker slippt, ob die an Land ausgebrachten Leinen reißen, ob, ob, ob… Ätzend! Aber bei wem soll ich mich beklagen? Wir wollen doch den antarktischen Winter erleben, und nun steht er vor der Tür. Immer häufiger werden die Stürme und die damit verbundene Anspannung, immer seltener die Stunden der Erholung. Eigentlich sind wir ständig in Alarmbereitschaft.

Vierundzwanzig Stunden später ist die Welt wieder in Ordnung. Auch auf Prat erwartet uns ein warmherziger Empfang in eiskalter Umgebung. Carlos, der Kommandant, führt uns durch die ganze Station. Obwohl einige Gebäudetrakte noch von 1947 stammen, sind alle bestens in Schuß. Carlos ist stolz auf sein antarktisches Schmuckkästchen. Die Stationsmitglieder löchern uns mit Fragen, auch weshalb wir im Winter ausgerechnet nach Deception wollen. Wie den meisten anderen, die wir auf den Stationen kennenlernten, bereitet es auch ihnen offensichtlich keine Schwierigkeiten, uns nachzuempfinden, warum wir einen Winter lang allein hier leben wollen. Schließlich sind wir alle Überwinterer.

Es tut mir unheimlich gut, als zwei Stationsmitglieder sagen, daß sie es als wohltuend empfinden, eine Frau zu Gast auf der Station zu haben. Das sei wie ein Gruß von zu Hause.

Der Elektroniker José und der Mechaniker Zedric sind uns eine große Hilfe beim Installieren einer zweiten GPS-Antenne am Heck. Die erste auf der Mastspitze hat offensichtlich durch den Brand Schaden gelitten. Auch eine Funkantenne basteln sie für uns, damit wir auf Deception auch an Land mit unserem Reservegerät eine Funkstation in Betrieb nehmen können. Wenn wir sowohl vom Schiff als auch von Land aus Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen können, ist das für uns nicht nur bequemer, sondern im Notfall vielleicht sogar lebensrettend. Auf Prat finde ich zum erstenmal detaillierte Aufzeichnungen über die letzten Vulkaneruptionen auf Deception, unter anderem auch über den wagemutigen Einsatz chilenischer Hubschrauberpiloten bei der Rettung ihrer eigenen wie auch englischer Stationsmitglieder.

Carlos ist mir bei der Suche nach Berichten in den Stationstagebüchern jener Jahre behilflich. Er bringt mir außerdem Unterlagen über die chilenischen und norwegischen Walfanggesellschaften, die Anfang des Jahrhunderts ihren Sitz auf Deception hatten. Dort wird eine Norwegerin erwähnt, die Frau eines Walfangkapitäns, die als erste Frau überhaupt in der Antarktis, und zwar auf Deception, überwinterte. Für all die Freundlichkeiten können wir uns ein wenig dadurch revanchieren, daß wir mit unseren neuen Freunden Tagesausflüge auf der Freydis unternehmen.

Manchmal habe ich Angstträume, zum Beispiel nach unserer Gletscherwanderung zu einem Holzkreuz hoch über Prat. Man hat es zur Erinnerung an einen jungen Leutnant aufgestellt, der von einer Gletschertour nicht mehr zurückkam. In der Nacht träume ich, daß ich in eine tiefe Gletscherspalte falle. Unter Donnergrollen schieben sich die Eiswände zusammen und drohen mich zu zerquetschen. Angstgepeinigt wache ich auf. Aber nur Adélie hockt als Alpdruck schwer auf meiner Brust und schnurrt bedrohlich laut in meine Ohren.

Der Wind treibt das Gletschereis in der Lagune von einer Seite zur anderen, je nachdem, aus welcher Richtung er gerade weht. Wenn das Eis uns erreicht, poltert es so lautstark an die Bordwand, daß man meinen könnte, eine Herde Schafe trampele über die Freydis hinweg.

Nach ungefähr einer Stunde wird es dann wieder still: Die Eisklötze haben sich lückenlos aneinandergedrängt und uns fest zwischen sich eingekeilt. Binnen weniger Stunden frieren sie zu einer fast begehbaren Eisdecke zusammen, nur eine kleine Stromrinne bleibt auf der anderen Seite der Lagune noch offen. Als wir eines Morgens aufwachen und die Bescherung sehen, wird uns himmelangst. Eilig setze ich mich mit Carlos in Verbindung. „Was hat das zu bedeuten? Habt ihr so was schon mal gesehen? Friert die Lagune endgültig zu?“ Beruhigend meint Carlos, das sehe schlimmer aus, als es sei. Sobald der Wind umschlüge, würde der Eisschrott mit dem Tidenstrom wieder hinausgetrieben. Und tatsächlich, schon nach einigen Stunden ist die ganze Eisfläche verschwunden.

Und dann erst die Sache mit dem Dieselofen… Bisher hat dieses Goldstück immer zuverlässig gearbeitet, jedenfalls wenn die Freydis frei am Anker schwojte. Als wir nun aber nachts im Eis festsitzen und der Wind plötzlich umspringt, bläst er den Qualm statt aus dem Schornstein durch die lose aufliegende Ofenklappe ins Schiff. Adélie versucht, sich aus dieser brenzligen Situation durch einen kühnen Sprung auf meinen Bauch zu retten, der mich schlagartig weckt. Daß wir einer Rauchvergiftung entgehen, verdanken wir ausschließlich unserer Katze. Von Stund‘ an wird auf den Dieselofen im Eis verzichtet, wenn der Wind nicht von vorn kommt. Dann werfen wir statt dessen die elektrische Warmluftheizung an, bei der dieses Problem nicht auftritt. Sie erfüllt ihren Zweck genausogut, allerdings verbraucht ihr Gebläse Batteriestrom, so daß wir damit nicht unbegrenzt heizen können.

Anfang Mai, zwei Tage vor unserer Abreise, sacken die Temperaturen bei anhaltend leichten Westwinden drastisch ab. Von Stunde zu Stunde wächst das Eis in der Lagune und verfestigt sich zu einer zwanzig Zentimeter dicken, soliden Decke. Nun ist die Gefahr groß, daß wir eingeschlossen und vielleicht den ganzen Winter hier festgehalten werden. Aber die Freydis ist schon startklar. Wir wollen die Fahrt nach Deception nun wirklich nicht länger aufschieben.

Nach bewährter Eisbrechermethode lassen wir uns nach achtern sacken, um dann mit Anlauf und voller Kraft nach vorn zu stoßen. Eine Stunde dauert diese Prozedur, bis wir die Stromrinne erreichen, die zu einem schmalen Bach geschrumpft ist. Durch ein Gewirr von Schneeflocken, das uns fast die Sicht nimmt, sehen wir nur schemenhaft die vielen Hände, die uns zum Abschied nachwinken. Dann sind wir allein und ein bißchen traurig, denn es war ein Abschied auf lange Zeit. Jetzt haben wir nur noch uns selbst.

Vieles ist anders gekommen als erwartet. Wir haben befürchtet, daß uns in der Antarktis ein scharfer Wind, auch von den Stationen, entgegenwehen würde – denn die Zeiten haben sich geändert, seit wir zum erstenmal mit der Freydis hier aufkreuzten. Der Massentourismus hat inzwischen alle Länder und Kontinente erreicht, und selbst zur Antarktis kann man bequeme Schiffspassagen buchen. Auch die Zahl der Segler insgesamt hat gewaltig zugenommen, obwohl sie im Vergleich zum übrigen Tourismus immer noch verschwindend gering ist. Aber der Reiz der großen weiten Welt, den die Segler damals noch für die in der Antarktis stationierten Menschen mitbrachten, ist heute nichts Besonderes mehr. Vor zehn bis zwanzig Jahren waren die Menschen an entlegenen Plätzen noch dankbar für jede Anregung durch weitgereiste Segler und honorierten deren Extremleistungen mit Hilfe und großzügiger Gastfreundschaft. Aber der Antarktistourismus und die Massenmedien haben den Boden für die Segler inzwischen eher aufgerauht.

Das wußten wir und hatten deshalb zu Anfang größte Bedenken, die Stationen überhaupt anzulaufen. Auf keinen Fall wollten wir die Wissenschaftler von ihrer Arbeit abhalten, auch lag es uns fern, Versorgungsgüter oder überhaupt irgendeine Art der Hilfe zu erwarten. Wir sind nicht als Wissenschaftler, sondern als Privatleute hier, ohne staatliche oder sonstige Unterstützung – Touristen eben, wenn auch betraut mit ein paar wenigen anspruchsvollen Aufgaben des deutschen Polarinstituts und nun auch von Greenpeace. Aber wir wurden angenehm überrascht und fanden alles so vor, wie wir es insgeheim zwar erhofft, aber eigentlich nicht mehr erwartet hatten. Nie hatten wir das Gefühl, als Touristen abgetan zu werden, eher wurden wir als Partner behandelt. Station auf Station lud uns ein und reichte uns weiter, und diese Einladungen, sogar zum Wohnen, waren ehrlich und ernst gemeint. Überall bot man uns spontan jede Unterstützung an. Woran lag das? An unserem Verhalten? An meinen Spanischkenntnissen? Oder daran, daß wir vor zehn Jahren bereits Erfahrungen in dieser Region gesammelt und uns deshalb besonders gut auf diese Reise vorbereitet hatten? Sicher spielten all diese Komponenten zusammen eine Rolle. Nicht alle Stationen, auf denen wir zu Gast waren, befaßten sich mit wissenschaftlichen Arbeiten – zumindest nicht im Winter. Wo dies aber der Fall war, achteten wir peinlich darauf, nicht zu stören. Unsere Wißbegier konnten wir trotzdem stillen, denn nach Feierabend gab es ausgiebig Gelegenheit zu Gesprächen. Das Wichtigste aber waren für uns immer die menschlichen Kontakte, und die waren in dieser Umgebung besonders ausgeprägt. Vielleicht weil die Menschen, die wir trafen, zur Natur eine ganz ähnliche Einstellung hatten wie wir?

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens

Literaturboot.de – Detlef Jens