Zur Buchvorstellung // Zur Buchserie

Leseprobe aus Kapitel 3 „Tanna“:

Warum gerade Tanna? In Neuseeland hatte uns Christian Fotos dieser Insel gezeigt, von der wir bis dahin noch nie etwas gehört hatten: von fast nackten, wild aussehenden Menschen, die um gigantische Bäume herumtanzten, von geheimnisvollen Magiern und Masken und einem feuerspeienden Vulkan. Er hatte von Urwäldern und Dörfern berichtet, zu denen noch nie ein Weißer vorgedrungen ist. Das schien uns wie aus einer längst vergangenen Welt. Wir konnten kaum glauben, dass es so etwas heutzutage noch gibt.In Noumea lernten wir keinen einzigen Segler kennen, der Vanuatu intensiver bereist hatte. Deshalb suchten wir zunächst Aneityum auf, um Christian und die anderen Segler zu treffen und von ihnen Tipps und Auskünfte über die Inseln und Gewässer von Vanuatu zu bekommen. Der Austausch von Erfahrungen ist besonders wichtig, weil die meisten Seekarten dieses Reviers veraltet sind und die Seehandbücher nur wenige Informationen bieten. Wie wichtig, lässt sich schon daran erkennen, dass Christian und Hannelore vier Jahre zuvor bei Port Resolution ihre erste Donella verloren haben – nach 21 Jahren und über 60 000 Seemeilen! Sie war eine klassische englische Yacht aus den 1930er-Jahren, ein echtes Liebhaberstück. Und sie war nicht versichert. „Es gab viele Tränen“, gestanden uns die beiden. Wer einmal gestrandet ist, wie sie und wir (Gestrandet in der Weißen Hölle), der weiß, was es heißt, sein Schiff in der Fremde zu verlieren – und damit alle Sicherheit, alle Geborgenheit und manchmal sogar das Leben. Aber die beiden haben überlebt und mit einem anderem Boot einen Neuanfang gewagt.

„Vermeidet es, die Bucht im Dunkeln anzulaufen“, warnte uns Christian beim Abschied auf Aneityum. Grund: Damals waren sie bei der Ansteuerung wegen widriger Winde in die Dunkelheit geraten. Laut GPS glaubten sie sich zweieinhalb Meilen vom Ufer entfernt, kollidierten jedoch bei voller Geschwindigkeit mit einem Felsen unmittelbar vor der Steilküste. Innerhalb weniger Minuten lief das Boot voll Wasser, ging aber nicht unter, weil es auf dem Riff lag. Sie retteten sich ans Ufer; wie sich herausstellte, war es nur 100 Meter entfernt. Der Skipper konnte sich zunächst nicht erklären, warum seine Navigation versagt hatte. Später besorgte er sich in der Hauptstadt Port Vila eine Kopie der Seekarte, mit der er gearbeitet hatte – es war die neueste amerikanische Karte von 1982 – und stellte fest, dass sich die Angaben von GPS und Seekarte vor dem Eingang der Bucht um mehrere Seemeilen unterschieden!

Kräftiger Ostwind bläst uns aufs Ziel zu. Der Vulkan Yasur, dessen dunkle Rauchfahne wir bereits von Aneityum aus (50 Seemeilen entfernt) erkennen konnten, macht sich immer dramatischer bemerkbar: Alle Viertelstunde hören wir ein explosionsartiges Knallen, gefolgt von gewaltigen Aschenausstößen. In den letzten Wochen soll seine Aktivität stark zugenommen haben. Auch als Kapitän Cook auf seiner zweiten Reise 1774 durch die Inselkette segelte und sie „Neue Hebriden“ nannte, hatte ihm der Yasur wie ein Leuchtturm den Weg nach Tanna gewiesen.

Endlich nähern wir uns dem Eingang von Port Resolution. Wie Erich beim Vergleich von GPS-Position und Seekarte feststellt, liegt das umgebende Riff tatsächlich ganze viereinhalb Seemeilen weiter östlich als in der Seekarte verzeichnet. „Die Vermessungen stammen wohl noch aus Cooks Zeiten!“, entrüstet er sich über den Fehler, der Christians Donella zum Verhängnis wurde. „Da werden wohl noch mehr Yachten stranden, wenn die Karten nicht korrigiert werden!“

PS: Als ich das Buch fertig stelle, sind mindestens vier weitere Yachten auf dem Riff verloren gegangen.

Der Wind legt zu. Wir werfen den Motor an und laufen etwas östlich vom Vulkan in die nach Kapitän Cooks Resolution benannte Bucht. Die GEOs, die trotz Seekrankheit an Bord mit anfassten, Ruder gingen und turnusmäßig den Abwasch übernahmen, atmen auf. Andrian: „Die Angst vor dem Sturm wich der Angst, auf Grund zu laufen, als Skipper Erich das Boot entlang mächtiger dunkler Klippen und durch scharfzahnige Korallenriffe manövrierte. Dann endlich fiel der Anker in der stillen Lagune, und träge kam der rote Stahlrumpf der Freydis in der einsamen Bucht zu liegen – wie eine Barke Außerirdischer.“

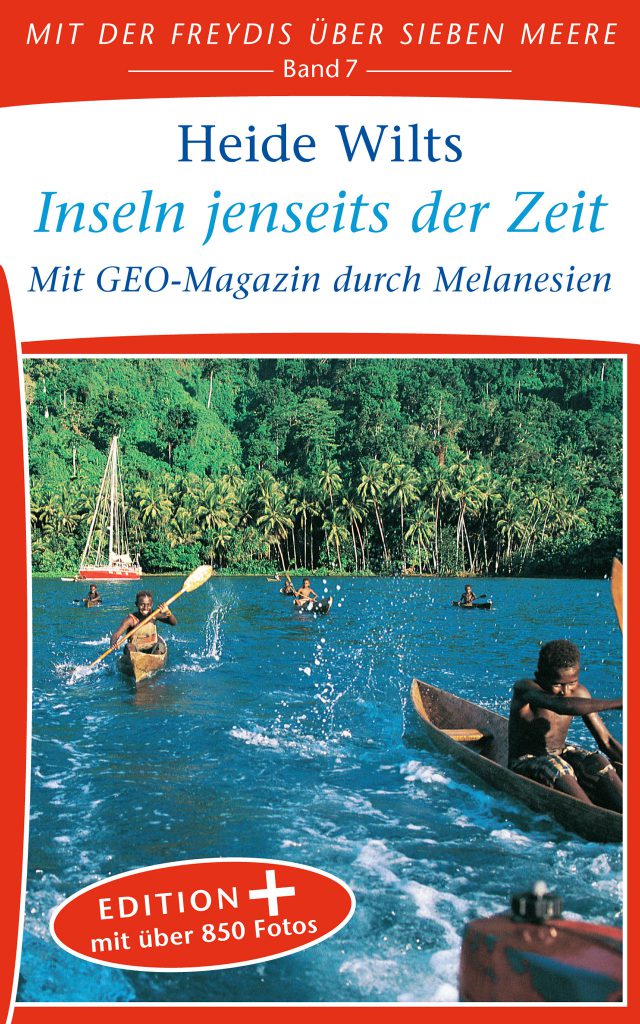

Wir liegen auf der Südseite der Bucht vor einer schmalen, sandigen Halbinsel, die zu einer Klippe ansteigt, auf deren Gipfel die Hütten eines Resorts durch die Bäume schimmern. Auf dem glatten Wasser angeln ein paar Männer in Einbäumen – die Zeit der Außenborder scheint hier noch nicht angebrochen.

Trotz der Korallenköpfe, die sich bei ablaufender Tide gefährlich nahe um uns herum aus dem Wasser recken, gönnen wir uns eine Mütze Schlaf.

Zwei Stunden später steht Roman mit seinen Kameras schon in den Startlöchern. Kein Wunder: Vor dem düsteren Kegel des Yasur wirft die Abendsonne ein sanftes Licht auf einen etwa 200 Meter hohen Hang. Seine rotgoldenen Sandsteinklippen kontrastieren wundervoll mit dem tiefen Grün des Dschungels am Ufersaum, aus dem feierlich weiße Dampfschwaden steigen. Ein Bild wie aus der Schöpfungsgeschichte! Dazu alle zehn bis fünfzehn Minuten dieses unheimliche Grollen und donnernde Krachen des Yasur. Auch als die Resolution hier lag, war der Vulkan „in vollem Ausbruch …Zu gleicher Zeit war die Luft mit Rauch und schwarzer Asche gefüllt, die in solcher Menge herabfiel, dass in wenigen Stunden das ganze Schiff damit bedeckt war“, so Georg Forster. Dagegen haben wir’s noch gut: Der SE-Wind bläst die Asche nach Westen von uns weg.

Das GEO-Team lässt sich mit kleinem Gepäck an Land übersetzen. Die beiden ziehen ins Resort. Dann sind sie nicht darauf angewiesen, dass wir sie jedes Mal mit dem Dingi an Land setzen, und können sich frei auf der Insel bewegen.

Auch haben sie sich auf Aneityum mit Ibatu, dem Häuptlingssohn aus Tanna, verabredet, der die Schulferien auf seiner Heimatinsel verbringt. Mit ihm wollen sie in den nächsten Tagen einige Dörfer besuchen und an einer Initiationsfeier und anderen Ritualen teilnehmen.

* * *

7. August. Eine Passatstörung kündigt sich an. Damit die Freydis bei der Winddrehung nicht auf die vorwitzigen Korallenköpfe gedrückt wird, verholen wir sie auf die Nordwestseite der Bucht in tieferes Wasser. Während Erich danach noch an Bord mit Chris im Maschinenraum werkelt, steuere ich das Dingi an den dunklen Strand im Südwesten der Bucht.

Hier muss es gewesen sein, wo Cook und seine Begleiter an Land gingen, wo sich ihnen „etwa 150 Wilde näherten, die allesamt in der einen Hand Waffen, in der anderen aber grüne Palmzweige als Friedenszeichen trugen“, wo die Mannschaft Geschenke austeilte, mit denen die Einheimischen nichts anzufangen wussten und daher ihre Gegengeschenke – Schweine, Früchte, Wurzeln – bald wieder einstellten. Und hier war es wohl auch, wo gegen Ende ihres 16-tägigen Aufenthaltes einer der Schildwachen kurzerhand einen Melanesier erschoss, der sich, so Forster, „auf seiner eigenen Insel nichts vorschreiben lassen wollte.“

Seitdem sind 225 Jahre vergangen. Nun sind wir es, die hier anlanden, sind wir die „Entdecker“ – denn schließlich muss jeder die Welt für sich neu entdecken. Vor „Wilden“ müssen wir uns nicht mehr fürchten. Wer waren sie, woher kamen sie ursprünglich? Waren es die Nachfahren der „Austronesier“, die „Lapita-Leute“, benannt nach dem Fundort charakteristisch verzierter Tonscherben in Neukaledonien in den 1950ern, die noch an vielen anderen Grabungsstätten im Pazifik entdeckt wurden – erstmalig 1908 von dem deutschen Pater Otto Meyer auf der Insel Wantom im Bismarckarchipel und später sogar auf einer der nördlichen Inseln von Vanuatu. Laut C-14 Datierungsmethode waren diese Artefakte 2400 bis 2800 Jahre alt. Die Träger dieser „Lapita-Kultur“ kamen aus Südchina und Taiwan, und ihre wohl wagemutigste Wanderung aller Zeiten führte zur Besiedlung ganz Polynesiens.

Landeten sie mit ihren großen Kanus, auf denen bis zu dreißig Mann Platz hatten und auf denen sie auch ihre Pflanzen und Tiere mitbrachten, etwa auch hier? Aber von Kannibalismus ist mir bei diesen ersten großen Seefahrern nichts bekannt. Waren es also doch eher die Nachfahren der „Non-Austronesier“, die vor einigen zehntausend Jahren, als zwischen Asien und Australien noch Landbrücken bestanden, Neu Guinea besiedelten und sich später über die Inselwelt Melanesiens verteilten? Oder stammen sie von beiden Völkern ab, die sich vermischten? Genetische Untersuchungen werden das Dunkel der Vorzeit, in dem sich die Geschichte der Bewohner bis heute verliert, wohl bald aufhellen.

Wer sie auch waren, die hier als Erste landeten: Auch für uns sind diese Inseln eine ganz neue Erfahrung. Bei unserer Landung auf Aneityum, umgeben von vielen Seglerfreunden, habe ich das kaum empfunden. Erst hier wird es mir plötzlich bewusst.

Am Eingang zum Resort entdecke ich zunächst etwas Bekanntes: eine Schiffsplanke mit dem Namen Donella. Darüber prangt ein Holzschild mit der Aufschrift „Port Resolution, Nipikanamu Yacht Club“. Mit einem Yachtklub haben die paar Rundhütten im traditionellen Stil nicht viel gemein. Aber sie sind hübsch gelegen, umgeben von Palmen und mit Blick über den Naturhafen und über die Insel bis zum eintausend Meter hohen Mt. Melen im Südosten. In der luftigen Restaurant-Veranda unter dem ausladenden Strohdach treffe ich Jean-Louis Max Herman von „Island Safaris of Vanuatu“, französischer Tourismus-Pionier und intimer Connaisseur der Inseln, den wir später, in Port Vila, zusammen mit seiner Familie noch näher kennen lernen werden.

Hier berät er gerade die Angestellten hinsichtlich ihrer Aufgaben und Arbeiten im Resort. Mit einem Gast hatte es Unstimmigkeiten gegeben. „Sie sagen nicht gerne nein“, erklärt er mir, „das macht die Sache manchmal schwierig.“

Dann gibt er uns – Erich, Chris und die GEOs haben sich mittlerweile auch eingefunden – einen Einführungskurs in die Tanna-Welt, der mich sehr neugierig macht und für den ich ihm im Nachhinein sehr dankbar bin:

„Sie ist so vielschichtig, diese Welt“, berichtet er, „weil vieles von der alten Kultur schon verloren ging, vieles aber auch noch da ist. Du kratzt an einer Schicht und darunter findest du eine völlig andere. Allein die vielen Tabus, die sie traditionell in einem Dorf haben. Und erst die Sprachen! Vanuatu ist das Land mit der größten linguistischen Vielfalt der Erde: Die 170 000 Einwohner sprechen mehr als hundert Sprachen! Neben Bislama haben sie Umgangs- oder Lokalsprachen, die nur an einem bestimmten Ort gesprochen werden, und dann haben die Männer untereinander noch Varianten, die von den Frauen nicht verstanden werden sollen und umgekehrt. Die Realität ist viel komplexer, als ein Außenstehender sie wahrnimmt. Viele Tannesen, die sich heute Christen nennen, glauben gleichzeitig weiterhin an Geister. Dieser Glaube ist so fest in ihnen verankert … Langsam scheint ihnen auch bewusst zu werden, dass sie viele ihrer alten Traditionen durch den Druck der Kirchen für immer verloren haben, und ihr Ärger über das, was man ihnen angetan hat, wächst. Einige Kirchen waren und sind relativ tolerant gegen das Kastomwesen, andere aber stiften immer noch viel Verwirrung in den Gemeinden. Auch heute hat das Kastom viel Macht. Ihren Anhängern mangelt es an nichts, sie sind eigentlich damit glücklich. Aber wenn sie sich jetzt T-Shirts anziehen und versuchen so zu sein wie der Rest dieser vom Geld regierten Welt, dann werden sie sich bald auf der letzten Stufenleiter dieser Weltgesellschaft wiederfinden: Sie werden bitten müssen. Aber das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen … Es ist wie ein Virus, verstehst du?“

Nach einem gemütlichen und informativen Frühstück wollen wir die Solfataren am Berg Yenekahi erkunden, deren Dampffahnen wir im Busch aufsteigen sahen. Eine Kostprobe der unterirdischen Thermalkraft bekommen wir bereits am Ufersaum, wo sich See- und heißes Quellwasser zu blubbernden, brodelnden Becken mischt. Die Frauen des Dorfes waschen darin ihre Wäsche und kochen ihr Essen: Taro, Maniok, Kürbis, Mais und grüne Bananen. In etwas kühleren Pools planschen ihre kleinen Kinder.

Ein schmaler Pfad führt den Hang hinauf, auf dem uns eine junge Frau begegnet, die Englisch spricht. Sie will uns begleiten: „Das ist besser“, meint sie, „denn wenn ihr vom Pfad abkommt, könnt ihr euch die Füße verbrühen.“ Während wir zusammen hinaufgehen, stellt sie mir die gleichen Fragen, die mir hier alle stellen: „Hast du Kinder? Warum nicht? Ist das dein Mann? Euer Boot? Fahrt ihr damit übers Meer?“

Sie heißt Margret, erzählt von ihrer Familie, die seit einiger Zeit in Port Vila lebt. Nur ihr Großvater ist hier im Dorf geblieben. Sie kam zurück, um ihm beizustehen. Als sie 19 war, hat ihr Mann sie zu sich geholt, hinter den Hügel. Früher hatte die ganze Familie der presbyterianischen Kirche angehört, wurde dann aber John-Frum-Anhänger. (Auf diese Bewegung werde ich noch eingehen.) Vor ein paar Jahren sind sie und ihr Mann zum Bahai’i-Glauben übergetreten. Sie haben zwei Kinder, sind aber nicht verheiratet: „Mein Mann hat dem Kastom nicht entsprochen. Er hätte meinen Eltern eine Menge Schweine und Kavawurzeln für mich zahlen müssen, aber er hatte nichts.“ In letzter Zeit streite sie jeden Tag mit ihm, er schlage sie. Am liebsten würde sie weglaufen, nur wohin? Wie soll sie nach Vila kommen? Sie hat sich im Hospital in Lenakel sterilisieren lassen, weil sie keine Kinder mehr will. Margret scheint froh, sich einmal alles von der Seele reden zu können. Bei mir, der Fremden, fällt ihr das leicht.

Die Leute von der Resolution waren damals entsetzt über das Los der Frauen auf Tanna. „Die Männer bezeigen nicht die geringste Achtung gegen die Weiber, indes diese auf den kleinsten Wink gehorchten und oft den Dienst von Lasttieren versehen mussten“, schrieb Georg Forster. Auch John Paton, Rons missionarischer Verwandter, berichtet von der niedrigen Stellung der Frauen auf Tanna, den „down-trodden slaves“, die von den Männern geschlagen und missbraucht werden.

Die Menschen haben sich verändert, die Solfataren sind geblieben. Es ist drückend heiß und stinkt nach faulen Eiern. Der Dschungel um uns herum ist so dicht geworden, dass die Luft steht. „Vorsicht!“, ruft Margret, nach meiner Hand fassend. Auf der ockerfarbenen Erde unter unseren Füssen zeigen sich schmierige Beläge, gleich daneben ist der Boden heiß und dampft. Etwas weiter oben, inmitten von Palmen, Banyans und Farnbäumen dann eine kleine Lichtung mit einem gelblich-weißen Hügel, auf dem aus mehreren Öffnungen übelriechende Gase und Wasserdampf entweichen: der heiße Atem des Yasur.

Margret zeigt den Hang hinauf. „Da oben liegt unser Garten. Wir bauen Mais, Auberginen, Bananen, Kürbis, Limonen an. Wir haben genug … Wollt ihr etwas davon? Da ist auch mein Mann!“, ruft sie plötzlich freudig. Wir entdecken einen kräftigen jungen Mann auf einem Acker, der in unsere Richtung winkt. Margret eilt ihm entgegen. Der Streit scheint begraben, es geht um Wichtigeres – um Tauschgeschäfte. Margret weist auf ihr verwaschenes T-Shirt und ihren langen bunten Rock: „Das ist alles, was ich besitze! Hast du vielleicht einen Rock für mich?“

Wieder an Bord wühle ich in den Schapps passende Klamotten heraus, und am nächsten Morgen gibt’s einen fröhlichen Tausch gegen Inselkohl, Taro und Karotten.

Wie es wohl bei den großen Tauschgeschäften auf den Sandelholzbooten zuging? Nach Cooks Aufenthalt hatten die Insulaner wegen ihres schlimmen Rufs als wilde Kannibalen kaum Kontakt zu Weißen gehabt. Diese Aus-der-Welt-Situation war erst beendet, als Mitte des 19. Jahrhunderts Sandelholz und Seegurken auf den Inseln entdeckt wurden. Die Händler brachten die Inselbewohner schnell auf den Geschmack ihrer Tauschwaren: Äxte, Messer, Angelhaken, Glasflaschen, Tabak, Tonpfeifen, Kleidung und Stoffe. Für ein Stück Eisen konnte man eine ganze Schiffsladung voll Sandelholz kaufen – tolle Schnäppchen! Skrupellose Händler schreckten nicht einmal davor zurück, Menschen zu kidnappen und als Tauschobjekte einzusetzen: Das funktionierte bestens, weil zwischen Tanna und Erromango ewiger Kriegszustand herrschte und die jeweiligen „Feinde“ begehrt waren. Was mit ihnen passierte, scherte die Händler nicht. Enorme Profite wurden gemacht und auf Aneityum, Erromango und Tanna sogar Handelszentren eröffnet. Mit der Verknappung des Holzes boten die Händler den Einheimischen auch teure Musketen und Pulver, wodurch die Bewohner der Küste denen im Inland weit überlegen waren und die fein ausgewogene Macht auf Tanna aus der Balance geriet. Die Folge war ein schier endloser Krieg. „Die Sandelholzhändler sind eine Klasse der gottlosesten Männer, grausam und niederträchtig, dass wir uns schämen, sie unsere Landleute zu nennen“, wetterte John Paton.

* * *

Laut Max haben die meisten Bewohner Tannas (ca. 19000) ihre traditionelle Lebensart, das „Kastom“, beibehalten oder sind zu ihr zurückgekehrt, wobei sie sich allerdings in vielen ihrer Rituale der modernen Welt angepasst haben. Das gilt ebenso für die Anhänger des John-Frum-Kults – wie hier stellen sie auch auf Efate und Aniwa ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Über diese Bewegung wusste ich nur, dass es sich um eine Art Cargo-Kult handelt. Doch im Gegensatz zum Cargo-Kult, der im Zweiten Weltkrieg entstand und dessen Anhänger glauben, dass durch Vermittlung von Geistern zu ihren Wohle große Mengen europäischer Güter als „cargo“ (Fracht) in Schiffen und Flugzeugen von Übersee zu ihnen kommen werden, wurde die John-Frum-Bewegung bereits 1938 ins Leben gerufen und hatte zunächst nichts mit den Amerikanern zu tun. Der amerikanische Einfluss darauf kam erst später.

Zu diesen John-Frum-Anhängern gehören auch die Bewohner eines kleinen Dorfes in unserer Nähe. Fröstelnd hocken sie vor den Eingängen ihrer Blätterhütten und warten auf Sonne. Nach mehreren Regengüssen ist die Luft erheblich abgekühlt. Niemand hier ist auf schlechtes Wetter eingestellt: Männer tragen kurze Hosen, Frauen Wickelröcke und T-Shirts.

Wir fragen nach dem Chief. Eine junge Frau, die Englisch radebrecht, führt uns den Hügel hinauf, vorbei an einem roten Holzkreuz (Symbol des Kultes, abgeschaut im Zweiten Weltkrieg von der amerikanischen Ambulanz), ein paar alten Grabsteinen und einem glänzenden Edelstahltank, auf dem sich die Dorfjugend wie auf einem Affenfelsen niedergelassen hat und sich in der gerade durchbrechenden Sonne wärmt. „Aus der Donella?“ Die Jugend nickt fröhlich.

Oben angelangt, spricht unsere Begleiterin mit einem älteren Mann, der Holzstücke sortiert. „Narua, Chief“, stellt sie ihn kurz vor und eilt den Hügel wieder hinunter.

„Sori tomas, mi no toktok Inglis“, entschuldigt sich das Dorf-Oberhaupt. Er deutet mit einer Geste an, wir könnten auf einem Holzstapel Platz nehmen, und ruft seinen erwachsenen Sohn Russell, der Englisch spricht. Er will Lehrer werden und hat in Vila die höhere Schule besucht, aber nun sei diese bankrott. „Lange Zeit gab es nur christliche Schulen in Vanuatu, aber auch jetzt ist es nicht gut bestellt mit der Schulbildung“, beschwert er sich. Vater und Sohn sind nicht zufrieden mit der westlich orientierten Politik in Vila: „Einige Ideen der Europäer sind gut für uns, andere sehr schlecht! Unsere Leute wollen das Land nach eigenen Vorstellungen regieren.“

„Was würdet ihr euch von der Regierung wünschen?“

„Dass unser Dorf endlich Süßwasser bekommt! Bisher sammeln wir Regenwasser, zum Beispiel im Tank der gestrandeten Yacht. Wir besitzen zwar eine Pumpe, aber die pumpt nur schlechtes Wasser, der Brunnen liegt zu nahe am Meer.“

Russel hilft dem Vater beim Bau einer neuen Hütte. Seine Brüder sind Fischer, seine Schwestern bestellen die Gärten und kochen das Essen. Die Jüngste gesellt sich zu uns. Sie wird bald heiraten, wie es Sitte ist: „Wenn ein Mann und ein Mädchen sich einig sind und er sie zu sich nehmen will, dann handeln die Eltern den Preis für die Tochter in Kavawurzeln und Schweinen aus.“ Auch der Chief bekam diesen Preis, als seine älteste Tochter mit ihrem Mann fortzog. Dafür gab er den beiden Körbe, Matten und viele andere Dinge. Als Ersatz für die Tochter muss eine weibliche Person zu den Brauteltern ziehen, meist eine Schwester des Bräutigams oder aber die erstgeborene Tochter des Paares ab dem 8. bis 10. Lebensjahr. Sie muss mit den Brauteltern leben und diese sind verantwortlich für sie. Wenn nichts dagegen spricht, darf die leibliche Mutter ihre Tochter gelegentlich besuchen und umgekehrt.

„Der Mutter ihr Kind wegnehmen, was hat das für einen Sinn?“, frage ich bestürzt. Der Chief lächelt: Traditionen stellt man nicht in Frage.

Der Abend bricht herein: Für Chief und Sohn ist es Zeit, zum Nakamal zu gehen, dem Platz im Dorf, wo sich die Männer treffen, um miteinander Kava zu trinken und die Ereignisse des Tages zu besprechen.

Alles scheint mir fast wie zu Cooks Zeiten, als Georg Forster die natürliche Freundlichkeit der Menschen lobte: „Sie gestatteten uns, ihre Hütten zu besuchen, und ließen uns mitten unter sich sitzen, wie es sonst nur den Mitgliedern der Familie geziemt.“

In den Augen der Europäer des 18. Jahrhunderts waren die Bewohner Tannas ein Naturvolk ohne hierarchische Strukturen und ohne Sinn für Kommerz. Doch das Bild des „Edlen Wilden“, das von den französischen Philosophen der Aufklärung verbreitete wurde, verkehrte sich schon bald ins Gegenteil: “ Verrat, Kriegs- und Mordlust gelten als ihre Hauptzüge, fast überall scheuen sich die europäischen Seeleute, das Land zu betreten, und auch die Missionare stellen sie auf eine sittlich überaus niedrige Stufe …“, heißt es in einer geografischen Abhandlung von 1875. „Man darf nicht vergessen, dass gerade die Bewohner der Neuen Hebriden mehr als alle übrigen Melanesier in dem letzten halben Jahrhundert von den Europäern misshandelt, von verworfenen Seeleuten bestohlen, verwundet, gemordet, in die Sklaverei geführt sind, und man wird daher die Gräueltaten begreiflich finden …“

Der „clash of cultures“ hatte das Jahrtausende alte Weltbild der Insulaner ins Wanken gebracht, sie verunsichert, gedemütigt, gespalten. Verzweifelt suchten sie einen Rückweg zu selbstbestimmtem Leben. Viele fanden es im John-Frum-Kult.

„Als ich ein kleiner Junge war, kam John Frum, um mit meinem Vater und anderen Leuten zu sprechen“, berichtet Ronnie, ein etwa 60-jähriger Dorfbewohner, ein paar Tage später während eines Gesprächs mit Andrian und mir. Dazu hatte er sich bereit erklärt, weil er verständliches Englisch spricht und „Kommodore“ des „Yacht Club“ ist: Es war seine Idee, die Bungalows mit Unterstützung eines Neuseeländers und anderer Ratgeber zu bauen.

„Einige Leute sagen, er war eine reale Person, andere, er war ein Geist. Mein Vater erzählte mir, dass es ein weißer Mann gewesen ist, so wie du einer bist (er blickt zu Andrian), zugleich aber doch einer von uns, denn er kannte unsere Sprache. Er hatte einen Spazierstock bei sich und trug ein weißes Jackett mit blinkenden Knöpfen. Die Leute fühlten sich von ihm verstanden, und was er prophezeite, das traf später auch wirklich ein. Er sagte, wir könnten auch Flugzeuge und Trucks haben. Damals hatte auf Tanna noch keiner von uns ein Flugzeug oder Auto gesehen. Aber dann kamen tatsächlich Flugzeuge und Autos auf die Insel. Er sagte auch, wir sollten zu unserem Kastom stehen …

Es gibt viele Dinge, die von großer Bedeutung für uns sind, etwa die Steine – ganz spezielle Steine, mit denen man vieles bewirken kann, denn sie haben magische Kräfte: Legen wir zum Beispiel bestimmte Blätter auf einen bestimmten Stein, dann wächst ein bestimmter Baum schneller oder trägt eher Früchte. Und im Garten muss man die Blätter einer Pflanze erst mit dem Stein in Berührung bringen, damit die Saat aufgeht. Aber wir dürfen die Steine nicht zeigen: Für Fremde sind sie tabu! Es gibt auch nur noch wenige, denn die Missionare nahmen uns viele und warfen sie ins Wasser. Sie waren sehr streng … – und dann kam John Frum und sagte, wir sollten unser Kastom behalten und dass er eines Tages wiederkommt und uns Reichtümer bringt, damit wir so leben können wie die Menschen in Europa … Sein Erscheinen hat die Leute hier sehr bewegt. Es gab ein großes Treffen der Bigmen auf Tanna, und das war der Beginn der John-Frum-Bewegung.“

Das mit den Reichtümern höre sich für Außenstehende etwas lächerlich an, so, als ob sie nicht arbeiten wollten, weil alles irgendwann vom Himmel fällt, meint Andrian.

Ronnie ist irritiert: „Die meisten von uns glauben an John Frum und warten. Die Christen warten doch auch auf den Erlöser. Sie glauben doch auch, dass er eines Tages kommt und ihnen das Himmelreich bringt, und halten Ausschau nach ihm. Der Unterschied ist nur, dass John Frum wirklich bei uns war – als ein Mensch, versteht du? Seitdem viele unsere Leute aber ins Gefängnis mussten, kam er nur noch als Geist… “

„Eure Leute haben uns erzählt, dass John Frum mit 5000 Soldaten im Vulkan sitzt.“

„Mein Großvater hat mir von einem Tunnel im Vulkan berichtet, der direkt nach Amerika zu John Frum führt“, meint Ronnie zögernd. „Und als der Vulkan jetzt wieder aktiv wurde, großen Lärm machte und Feuer und Steine spuckte, haben sich die Leute geängstigt, aber sie glauben weiterhin, dass es etwas Gutes ankündigt.“

„Was hat es eigentlich mit dem roten Kreuz am Eingang eures Dorfes auf sich und wozu die Flagge der American Navy?“, wollen wir wissen.

„Das rote Kreuz bedeutet ›Erschießt uns nicht!‹, unser Dorf ist ›neutral‹. Viele meinen auch, dass es etwas mit Christus zu tun hat, weil John Frum zur Familie von Christus gehört, der gekreuzigt wurde. Die Fahne gab uns die World Discoverer, die vor einiger Zeit in der Bucht ankerte. Tanna-Leute glauben, dass John Frum ein Navy-Mann ist, weil die Amerikaner während des Zweiten Weltkrieges eine Nachricht auf die Insel geschickt haben: Menschen aus Tanna sollten zur Army kommen. Damals wurden 1000 Leute aus Tanna von einem amerikanischen Schiff nach Port Vila gebracht, um beim Entladen der Schiffsfrachten zu helfen.“

Andrian: „Da kamen sie dann mit den von John Frum verheißenen Reichtümern in Berührung …“

„Ja …, mein Vater hat damals die Leute auf der Insel für den Transport gesammelt.“

War sein Großvater vielleicht der alte Chief, der den Missionar John Paton vor seinen Mördern versteckte, schießt es mir durch den Kopf.

„Mein Vater war der Bruder des Chiefs von Port Resolution“, erklärt Ronnie. John Paton lebte auf dem Hügel, den jetzt das Resort einnimmt, weil dort immer ein frischer Wind weht. Er zog dorthin, nachdem seine Frau und sein Kind unten am Ufer, wo die Familie anfangs lebte, gestorben waren. An der Stelle, auf der jetzt diese Restauranthütte steht – also genau hier, wo wir jetzt sind (wir sitzen auf der Veranda) – baute er die Kirche.“

„War dein Großvater Kannibale?“

„Sicher, das waren damals die meisten.“

* * *

Tannas Regenmacher hat seinen Magie-Stein weggepackt. Am Morgen weckt uns strahlender Sonnenschein. Als wir mit dem Dingi anlanden, stehen Andrian und Roman schon am Strand. Sie sind von ihrem Binnenlandausflug zurückgekehrt. Als Gäste des Aneityum-Lehrers haben sie in dessen Heimatdorf an einer Kava-Sitzung und sogar an einer Initiationsfeier teilgenommen: Viele Leute der umliegenden Dörfer seinen gekommen und an die 40 Schweine geschlachtet worden. Sie wurden mit dem Nationalgericht Laplap – „es schmeckt genauso wie es heißt“ – versorgt und nahmen an einer Kava-Sitzung teil: Die Wurzel wurde von jungen Männern zerkaut, die Masse aus Kava und Speichel in einen Reissack gefüllt, über einer großen Holzschale ausgewrungen und mit Wasser versetzt. Um nicht unhöflich zu wirken, hätten sie tatsächlich eine Kokosschale voll der schlammigen Brühe hinuntergestürzt. Als Gastgeschenke erhielten sie Nambas (Grasbüschel, die an Bastgürteln über den Genitalien hängen) und Baströckchen, die zu tragen sie sich bisher noch nicht entschließen konnten. Sogar ein lebendes Huhn hat man ihnen in die Arme gedrückt. Als sie mit dem Pick-up im Aschenfeld stecken blieben, wussten sie nicht, wohin damit. Die Bediensteten im Resort waren darum nicht verlegen: Sie kochten es noch am späten Abend für die müden Heimkehrer in die „Tanna Soup“.

[…]

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens

Literaturboot.de – Detlef Jens